【インタビュー】問われる摂食嚥下障害への対応 /「人生100年時代」の歯科医療

インタビュー

2022/10/19

戸原 玄 氏

東京医科歯科大学大学院 教授

■増える口腔機能低下高齢者

──病院や老健施設などから摂食嚥下障害を抱えたまま退院し、在宅療養に移行する患者さんが多々見られます。 個人開業を中心とした現状の歯科医療環境において、在宅での摂食嚥下治療は可能でしょうか。

個人開業における在宅治療での摂食嚥下治療は、よほどその治療に精通している歯科医師でない限り無理があると考えます 。若い世代はともかく50歳の私の時代にはこうした授業はありませんでした。 特に大学病院の全てがこの治療に正面から向き合っているわけでもないので、 知ってはいても実践経験や治療を見学した人はそう多くはないのではないでしょうか 。開業現場の院長先生の年齢を考えると、やったこともないし、そうした患者さんを治療した経験がないという方が9割を超えていると思われます。

──そんな摂食嚥下障害を専門にされようと思われたきっかけは何だったのですか。

私は駄目学生だったので、大学院に入った時に教授から、「君は摂食嚥下の勉強をしてきなさい」と言われ 、藤田保健衛生大学医学部、次いでアメリカのジョンズホプキンス大学医学部のリハビリテーション医学に1年ずつ通いました。 当時は、この分野の研究、治療に関してはアメリカがかなりリードしていましたが、今は日本が断トツにリードしているように思います。 それには口腔環境の違いや病院や施設の差が考えられます。

♦♦♦

──在宅での摂食嚥下治療を学ぶ上で注意すべき点は。

この分野に関する本はたくさん出ていますが、それを読んでできるほど簡単ではありません。 それはインプラント治療や他の歯科治療においても同じです。 そして、セミナーを聞いてすぐできるようになるかといえばそうでもありません。 何かをやりたいと思った時には自らの行動を変えることです。何をやるにも片手間で中途半端では何もできなくなります。 本を読み、セミナーに通い、患者さんを診て、治療の実践を重ねてうまくなっていくものです。 特に、摂食嚥下障害の患者数はそう多くはないですし、歯科医院に足を運んで来てくれるわけでもありません。 自らが患者さんのもとに足を運んで、率先して治療をするよう行動を変えるしかないと考えます。

──先生はどのタイミングで行動が変わりましたか。

留学を終えて母校に戻ってから、生活のために訪問診療のバイトをやっていたのですが、 そこで摂食嚥下の治療をやらせてくださいとお願いし、自分の責任で患者さんを診るようになりました。 胃ろうの患者さんが治療によって口から食べられるようになるのを見ると、当時はまだ2年くらいの経験しかない私でも もう少しちゃんとやらなければいけないと考え、自分が変わりましたし、この分野に両足を突っ込んでみようと決意しました。 それでも当初は自分一人で足掻いているような疎外感がありました。そんな時にインターネットで在宅医学会という医師の学会や老年歯科医学会の存在を知り 、参加し、在宅での嚥下障害について発表させていただきました。 在宅医学会で最初に発表した時には医科の学会だということでとても緊張したのを覚えていますが 、いきなり賞をいただき、特別な報酬を得られた感じがしました。

■求められる栄養摂取の見直し

──「人生100年時代」の歯科医療に、先生の歯科医師として持っている理念がリンクしたのではないですか。

そうかもしれませんね。困っている患者さんに対し、どこまでできるかはともかく 、歯科医師として自分が知っている範囲で全身全霊で応えようという姿勢は常に持ち続けていたいと考えています。

──国は令和4年度診療報酬改定で口腔機能管理料の対象患者を65歳以上から50歳以上に拡充しました 。摂食嚥下障害を予防する上で、この処置をどのように考えますか。

口腔機能チェックはできるだけ若いころからやった方が効果的です。神経疾患や脳卒中が起こらないという前提でいうと 、筋肉は鍛えておいた方が加齢による筋肉落ちを防ぐにはいいと言われています。

♦♦♦

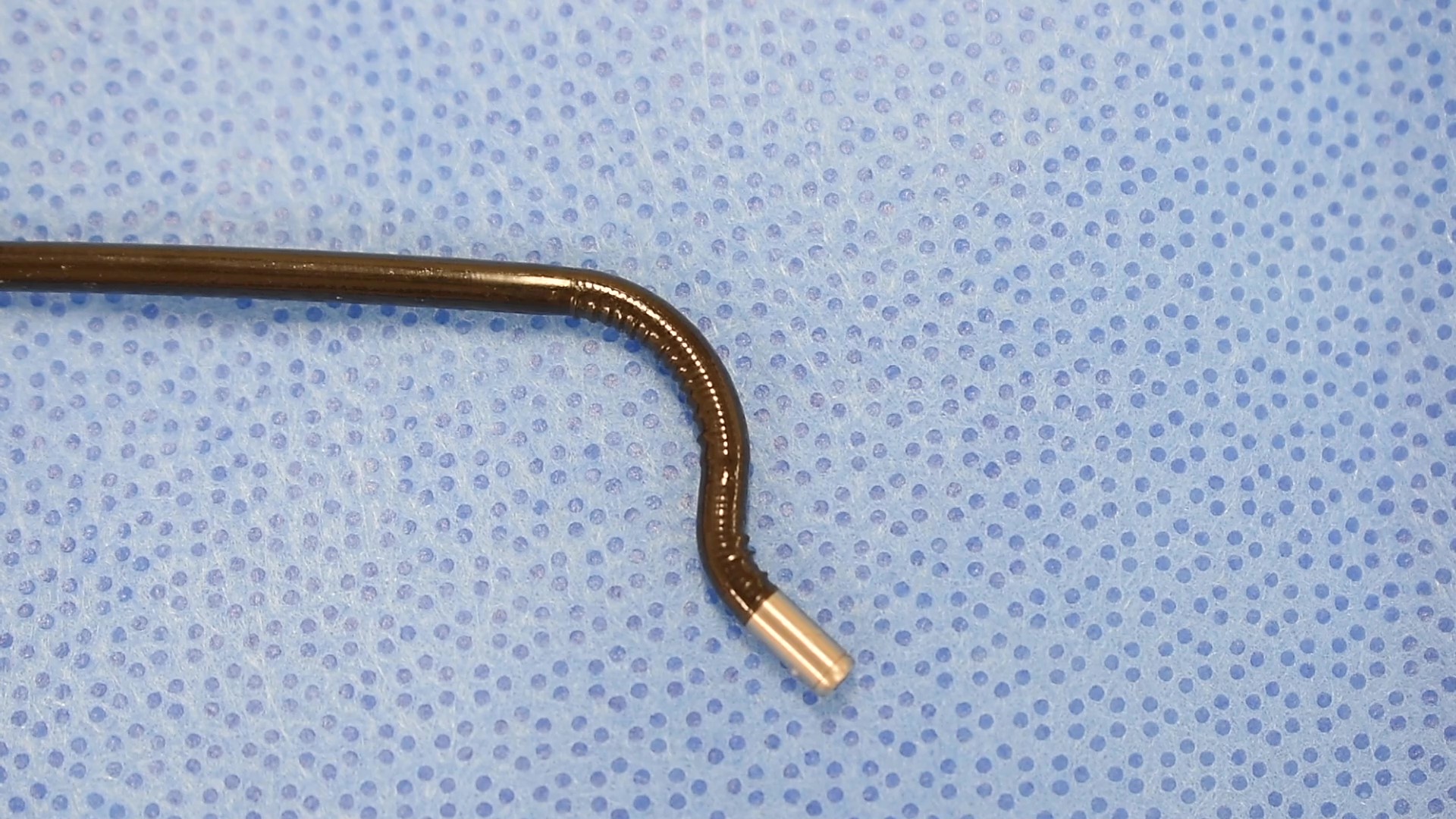

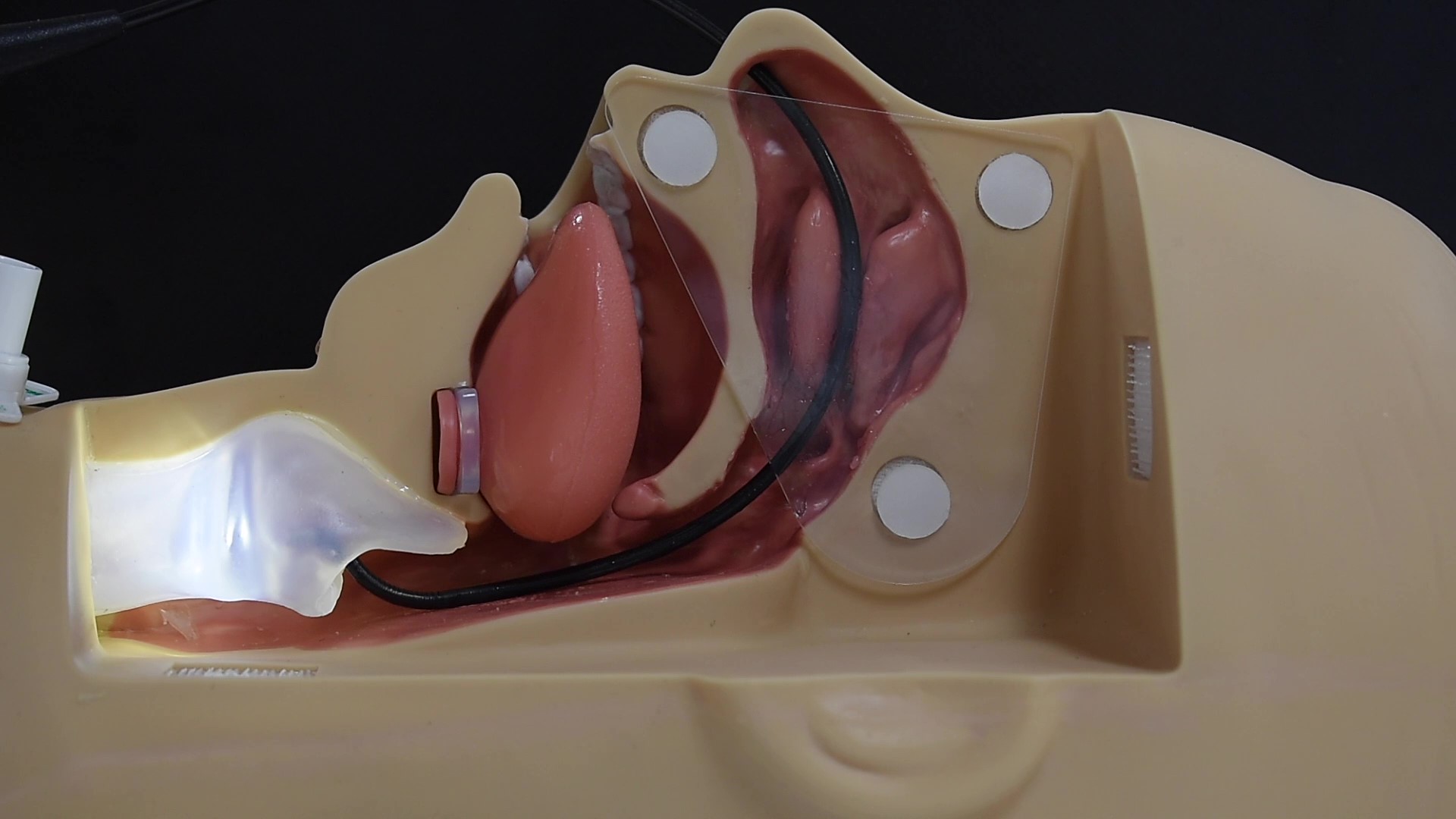

──摂食嚥下障害に携わる中で、先生が開発に携わった「携帯2段湾曲内視鏡」ですが、これまでの内視鏡とはどのような違いがあるのでしょうか。

これまでの内視鏡は、鼻から入れた管の湾曲の特徴から気管の腹側の誤嚥しか確認できず、 誤嚥が発生しやすい気管の背側を見るのは難しかったのです。 2段湾曲内視鏡は先端部分を反対側に曲げることができるようにしたので、誤嚥が発生しやすい部分を見ることができるようになりました 。私は発案者であって技術的なことはよく分からないのですが、細い気管に通すため、管はできるだけ細く作る必要があり、 その先端を手元で操作して曲げるというのは大変な技術だったと思います。 それに管を細くし過ぎると、それを映し出す画面が小さくなり、見えにくくなるので、その辺りのバランスを保持するため 、開発に当たったメーカーさんの技術力は大変だったと想像できます。

──使い勝手はどうですか。

摂食嚥下の治療において、術者がある程度でも精通している場合は内視鏡がなくても症状の診断を下せます。 しかし、経験の少ない方にとってはこうした機器がないと誤嚥の有無の見逃しは微妙なので、機器を活用して障害をしっかりと見極めることが大事です 。少なくともこうした機器を使って障害を診る経験を一度は踏んで欲しいと考えます。

♦♦♦

──医療機器としては価格が高いか安いかは分かりませんが、 訪問診療を行っている歯科医師は携帯した方がいいものでしょうか。

私は携帯を勧めます。摂食嚥下の患者さんや周りの雰囲気を捉えるのには経験年数を必要とします 。寝たきりで動けない高齢者であっても経験を重ねると、前に見た時よりも表情が出ているとか、 目に力が戻っているというような微妙な身体変化に気付けるようになり、良くなっているかどうかが分かってきます。 しかし、慣れていない先生は、星座が分からないで夜空を眺めているようなものです。星座の知識があればオリオン座やさそり座も分かりますが、 その知識のない先生は「綺麗な星空」と思うだけです。 在宅診療や摂食嚥下の治療に慣れていない先生ほど、こうした機器は摂食嚥下治療をやって行く上での羅針盤になると思います。 それに、障害を実際に目にすることで、同席しているスタッフも驚き、治療に取り組む気持ちが変わってくるのではないでしょうか。 どんなに素晴らしい治療ができても、その伝え方次第では導入に二の足を踏むことも考えられます。それではせっかくの素晴らしい 知識も技術も無駄になってしまいます。

──なるほど、相手にどう伝えるかというのも大事ですね。10月27日に、 「摂食嚥下障害―評価と訓練の実際」というzoomセミナーを開くと聞いています。臨床現場での話をすると、先生方の理解の仕方は違いますか。

教科書のような話では聞いている先生方も面白くはないと思います。臨床に即した話とか、実際の患者さんへの対応の仕方、そして、新しい治験については、結論が出てなくてもこんなところまでは分かってきていますという内容には興味を示してくれます。 2時間のセミナーを聴いていただいた方々が、前と同じに何ら変わらぬ診療を続けているとすれば、私のセミナーは完璧な空振りです。少しでも頭に残り、行動を変える方がいればセミナーを開いた意味があったかなという気がします。

戸原氏が発案した「携帯2段階湾曲内視鏡」の先端シャフト部分

2段階だと誤嚥が発生しやすい気管背側が見やすい

摂食嚥下障害の評価と訓練の実際

※日本歯科新聞2022年10月18日号掲載記事

この記事の関連記事

【インタビュー】根拠ある感染対策を目指す 何を継続し、何をなくすか

大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…

大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…

【インタビュー】問われる摂食嚥下障害への対応 /「人生100年時代」の歯科医療

戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…

戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…

【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第2回)

歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…

歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…

【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第1回)

歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…

歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…

【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第2回)

歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …

歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …

【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第1回)

歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …

歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …

【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第2回)

歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…

歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…

【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第1回)

歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…

歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…