【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第2回)

インタビュー

2021/03/31

歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリウッド大学大学院 ムツー株式会社代表取締役

東京歯科大学卒業。都内大学病院で口腔腫瘍、顎顔面外傷、口腔感染症治療に従事。デンマーク・オーフス大学に留学し、口腔顔面領域の難治性疼痛(OFP)について研究。口腔顔面領域の感覚検査器を開発し、国際歯科研究学会議(IADR2015、ボストン)ニューロサイエンスアワードを受賞。デンマークと日本の研究活動推進プロジェクトJD-Teletech日本代表。(一社)訪問看護支援協会BOCプロバイダー認定資格講座総括医師。 * 日本遠隔医療学会・歯科遠隔医療分科会長。 * 日本口腔顔面痛学会評議員、同学会診療ガイドライン作成委員。 * 日本口腔内科学会代議員。 * 厚生労働省教育訓練プログラム開発事業 メディカルイノベーション戦略プログラム委員。 * 千葉大学遠隔医療マネジメントプログラム委員。

長縄拓哉 - 歯科臨床に携わりながらも、医療・介護従事者向けのオーラルケア資格講座「BOCプロバイダー」グループを立ち上げ、「がんと言われても動揺しない社会」をめざす「CancerX」の運営にも関与、さらに医療の枠を超え「現代美術」の要素を取り入れて医療に新たな価値を与え続けている歯科医師である。

「実はその全てがある考えに基づいている。」 サラっと語る長縄拓哉先生の「真意」を深掘りする。

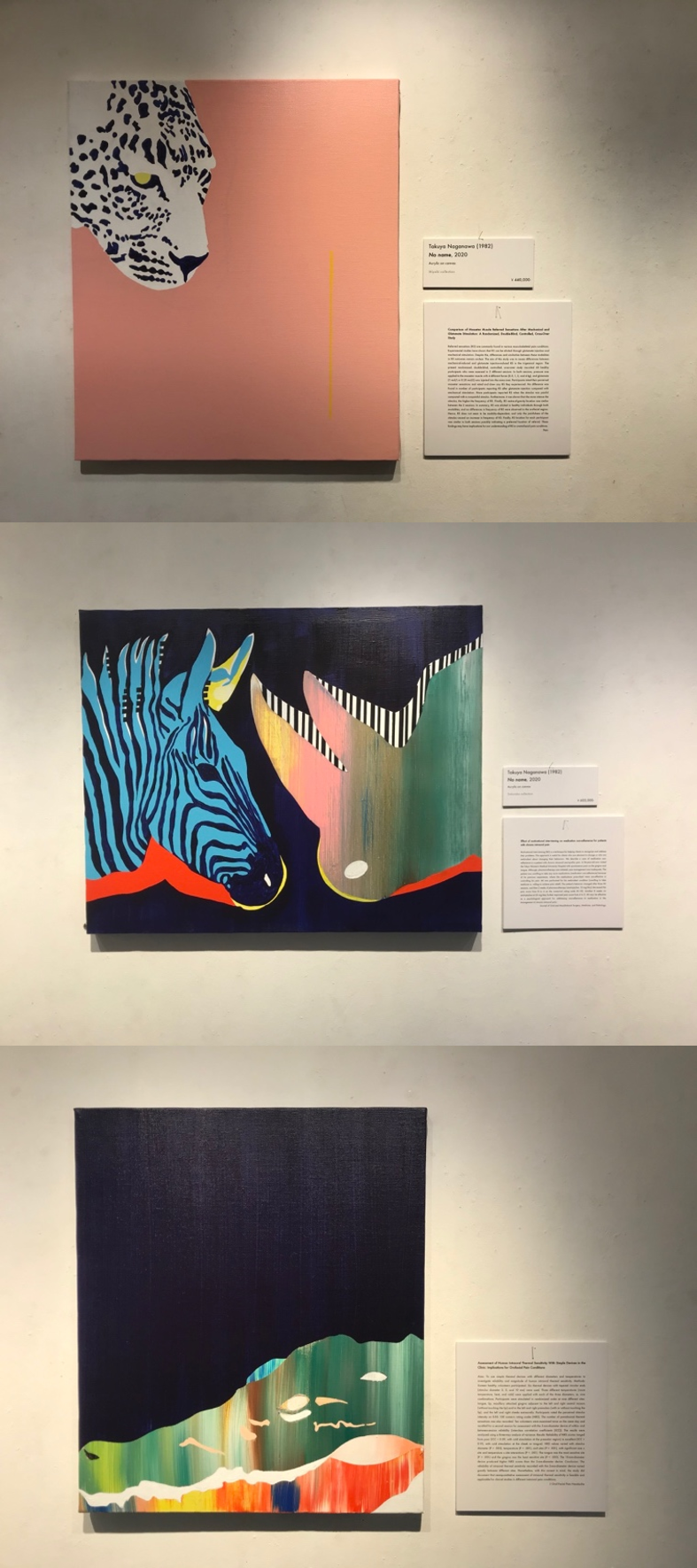

■現代美術による痛み緩和のアプローチ デンマークのオーフス大学時代には、痛みや感覚に対する新しいアプローチを研究していました。 痛みや感覚は、人が見たものや匂いといった五感への働きかけや、騒音等の外部環境などにより変化することがあります。僕は昔から絵を描くのが好きで、例えば絵画を見た人の痛みや感覚にどんな変化が起こるのか興味がありました。最近では、さらに現代美術特有の解釈、鑑賞方法の特性を利用して人の行動が変わるかどうか(痛みや病気に対する無関心層へのアプローチ)を研究しています。

例えば、「ポケモンGO」というゲーム。プレーヤーが長距離を歩くことで血圧が下がったり、糖尿病の値が良くなったという報告があります。歩く目的はポケモンを探すためですが、結果的に運動しているので、知らぬ間に健康になっているというものです。

「うんコレ」というゲームも同様です。大腸癌の予防が目的として含まれ、出現する キャラクターの名前が消化器疾患やその治療法、手術などと絡めて付けられています。これは、ゲームが好きな人が持つ「キャラクターの名前の由来を調べる」という行動特性を応用し、自発的に大腸癌などの医学情報に触れさせています。

これらのアプローチと同様に、「現代美術」の解釈特性を応用したアプローチを模索しています。 現代美術の鑑賞者は、なぜこの作品がこの時代に描かれたのか、なぜこの作家はこのような表現をしたのか、世の中に対するメッセージは何か、この作品を通じて何がしたいのか、といったコンテクスト(作品の背景や文脈)を読み、理解しようとします。こうやって芸術を楽しみます。 美術作品のコンテクスト中に医学情報が含まれていたとしたらどうでしょうか? 僕が社会課題や医学情報を意図し含ませて描くと、僕の絵を見て、なぜこの絵は描かれたのか、誰が書いたのか、何を表現しているのか、を理解しようとするので、現代美術を観ているはずなのに無意識に医学情報をインプットしていることになります。また、作品のコンテクストに共感し、ステッカーやキーホルダーを身につけておくと、そのステッカーを見た別の人との新たなコミュニケーションが生まれます。結果的に共感の輪が広がり、行動が変わるかもしれません。

例えばヘルプマークをつけている人に、そのマークはどうしてつけているんですか?と質問する人は少ないと思います。また、ヘルプマークに限らず、自分の病気について自ら話し始めるきっかけは少ないものです。しかし、もし医学情報を含んだ作品を身につけていたら、「かっこいいね、それなあに?」と聞かれることがあるかもしれません。「かっこいいね、教えて」というポジティブなきっかけから、作品の意図や、自分が実は闘病中であること、作家の思いに共感してステッカーを身につけていることを話すきっかけになるかもしれません。結果的に、その病気や社会課題が共有され、「解決したい!」と行動するプレイヤーが増えるかもしれません。作品やコンテクスト一つで世界が変わる可能性があると思っています。

2021年5月に二子玉川の蔦屋家電plus で美術作品(絵画)の展示をさせていただく予定です。原画の展示だけでなく、ステッカーやキーホルダーを並べ、思いに共感した人は持って帰ってもらおうと思っています。ヘルプマークと異なり、健康な人も含め、コンテクストに共感した人に着けてもらえたらいいなと思っています。

■歯科オンライン診療の課題解決策:「BOCプロバイダー」 僕の取り組みは上述の通りの判断基準がありますが、始めたことはやめずに粘り強く続けることが一番大事だと思います。取り組みを継続していると、また新たな課題が出てくるので、それを一個ずつ解決していく、その繰り返しだと思います。

先ほど歯科オンライン診療にいち早く取り組んだとお伝えしましたが、早く始めたことで新たな課題を見つけ、その解決を目的に2018年から新たな取組みを開始しました。 医療・介護従事者向けのオーラルケア資格講座「BOCプロバイダー」です。

歯科オンライン診療、特に「D to P with N」(【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第1回))では、看護師とのコミュニケーションの難しさを感じました。現場にいれば、一緒に口腔ケアや指差し確認しながら指導ができますが、オンライン診療となるとそうはいきません。 看護学校での口腔ケア教育は一コマ程度しかないらしく、現場で口腔ケアを担うのは看護師や介護士なのに歯科や口腔ケアについての知識が足りません。口腔ケアは毎日行う看護ケアの一つです。習ってないのにやらなきゃいけない。国家試験に合格したばかりの歯科医師が現場に出て突然、「腹部の聴診しといて」と言われるようなものです。毎日行う口腔ケアですから、せっかくなら基本的な歯科的知識があったほうがいいし、誰でも行えるようなマニュアルがあったほうがいい、そのための解決策として「BOCプロバイダー」の育成を開始しました。 2018年8月から開始し、2021年2月現在で受講者数は800人を越えました。

■競争は苦手でも「やめない」ことはできる 今後の大きなビジョンは特にないのですが、今取り組んでいることを淡々と継続していくつもりです。 なぜ自分がやるのかを明確にすると同時に、現場が困っているのか、社会的に意味があるのか、クリエイティブか、医療として正しいかなどを常に自問自答しながら取り組むことで、自ずとやめなくなっていきます(デジタルハリウッド大学大学院(以下デジハリ)/デジタルヘルスラボでの学び)。

学生時代に取り組んでいた「がん」という課題についても、大学病院での臨床を経て、在宅医となった今でも取り組みを継続しています。 「がんと言われても動揺しない社会」を目指す「一般社団法人CancerX」の運営です。毎年新たに100万人ががんになる時代ですので、全ての人ががんの影響を受けるといっても過言ではありません。私たち医療者だけが集まる学会だけで情報を共有するのではなく、患者さん、ご家族、企業、行政などを巻き込み、がんに関わる社会課題を一緒に解決することを目指しています。

治せない病気を医療以外のアプローチで解決するための取り組みとして、デジハリで大学院生として研究しています。治療や疾患マネジメントの選択肢の一つとして「デジタルヘルス」の力を活用することができます。5月の蔦屋家電plusのイベントはデジハリにバックアップしていただき企画しています。また上述の「うんコレ」はデジハリの先輩医師が仕掛けたものです。医師は患者さんに病院でしか会えませんが、病気は病院の外で発症します。疾病予防や退院後のマネジメントはデジタルヘルスやコミュニケーションデザインによって変わると思っています。

これまで色々とご紹介してきましたが、結局は課題に対する新たな解決策を生み出し実装することに価値があり、さらに「一度始めたら簡単にはやめない」ことが非常に重要だと思っています。アイデアには何の価値もありませんので、これからも実装にこだわり、粘り強く継続して行きたいと思います。

実は今最も力を入れている取り組みの一つが、「家事と育児」です。好きなことをやるためにも、家のことをしっかりやって、家族の理解と協力を得ることが最重要課題です(笑)。

【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第1回)

【解説】歯科オンライン診療 スタートアップガイド(第1回)

※歯科オンライン診療の制度や導入事例については、下記Webセミナーにて詳しく解説いたします。 【特集】Webセミナー:歯科オンライン診療の今

この記事の関連記事

【インタビュー】根拠ある感染対策を目指す 何を継続し、何をなくすか

大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…

大毛 宏喜 氏 広島大学病院感染症科教授 新型コロナウイル…

【インタビュー】問われる摂食嚥下障害への対応 /「人生100年時代」の歯科医療

戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…

戸原 玄 氏 東京医科歯科大学大学院 教授 「人生100年…

【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第2回)

歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…

歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…

【インタビュー】避けられぬ歯科訪問診療(第1回)

歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…

歯科医師 菊谷 武 先生・日本歯科大学 教授・口腔リハビリテ…

【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第2回)

歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …

歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …

【インタビュー】骨粗鬆症と歯科との関係(第1回)

歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …

歯科医師 田口明 先生・松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 …

【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第2回)

歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…

歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…

【インタビュー】現代美術、オンライン診療、BOC 医療/+αで社会課題の解決を目指す(第1回)

歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…

歯科医師 長縄拓哉 先生 歯科医師(医学博士) デジタルハリ…