0(税込)

0(税込)

ロッテは、1948年からガムの製造販売を開始し、「噛むこと」がもたらす可能性を追求し続けてまいりました。

咀嚼能力の低下が一因となって、体の健康に影響することは、さまざまな研究でわかっています。「噛むこと」の重要性が社会に浸透していく中で、咀嚼能力を簡単に評価できるガムとアプリが、人生100年時代の健康づくりの一助となればと思います。

今回は、ガムとアプリについてご紹介します。

口には、「食べる」「話す」「表情を作る」 などのさまざまな機能があります。その中でも「食べる」ことは、生命維持に重要な役割を果たすとともに、人々の豊かな生活に欠かすことのできない機能です。

近年、高齢者の口腔機能と身体機能の調査研究において、オーラルフレイル(口のささいな衰え)という概念が提唱されました。オーラルフレイルの状態の高齢者は数年内にフレイル、サルコペニア、要介護(致死)のリスクが約2倍となることが報告 ※1 されており、注目を集めています。

内閣府の「経済財政運営と改革の基本方針2022」(骨太の方針)では、全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の集積と国民への適切な情報提供、生涯を通じた歯科健診(国民皆歯科健診)の具体的な検討、オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の充実などが示され、口腔機能維持の重要性に対する認識が高まっています。また、食文化の変化から、軟食化が進むことで噛む回数が減る「噛む離れ」が進んでいると言われており、さまざまな世代における咀嚼能力の低下についても、専門家が警鐘を鳴らしています。

※1 TANAKA, Tomoki, et al. Oral frailty as a risk factor for physical frailty and mortality in community-dwelling elderly. The Journals of Gerontology: Series A, 2018, 73.12: 1661-1667

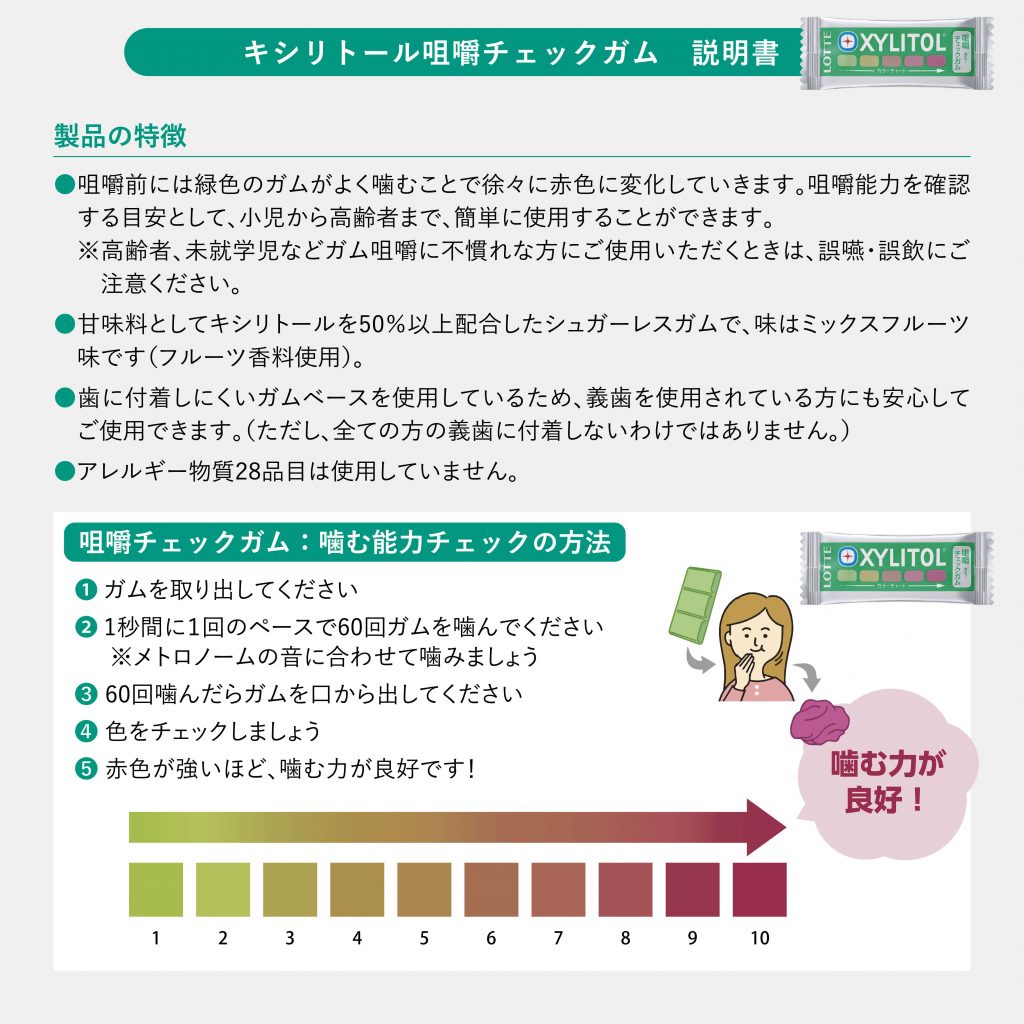

ガムの色変わりの度合いによって、咀嚼能力を誰でも簡単にチェックできるガムです。

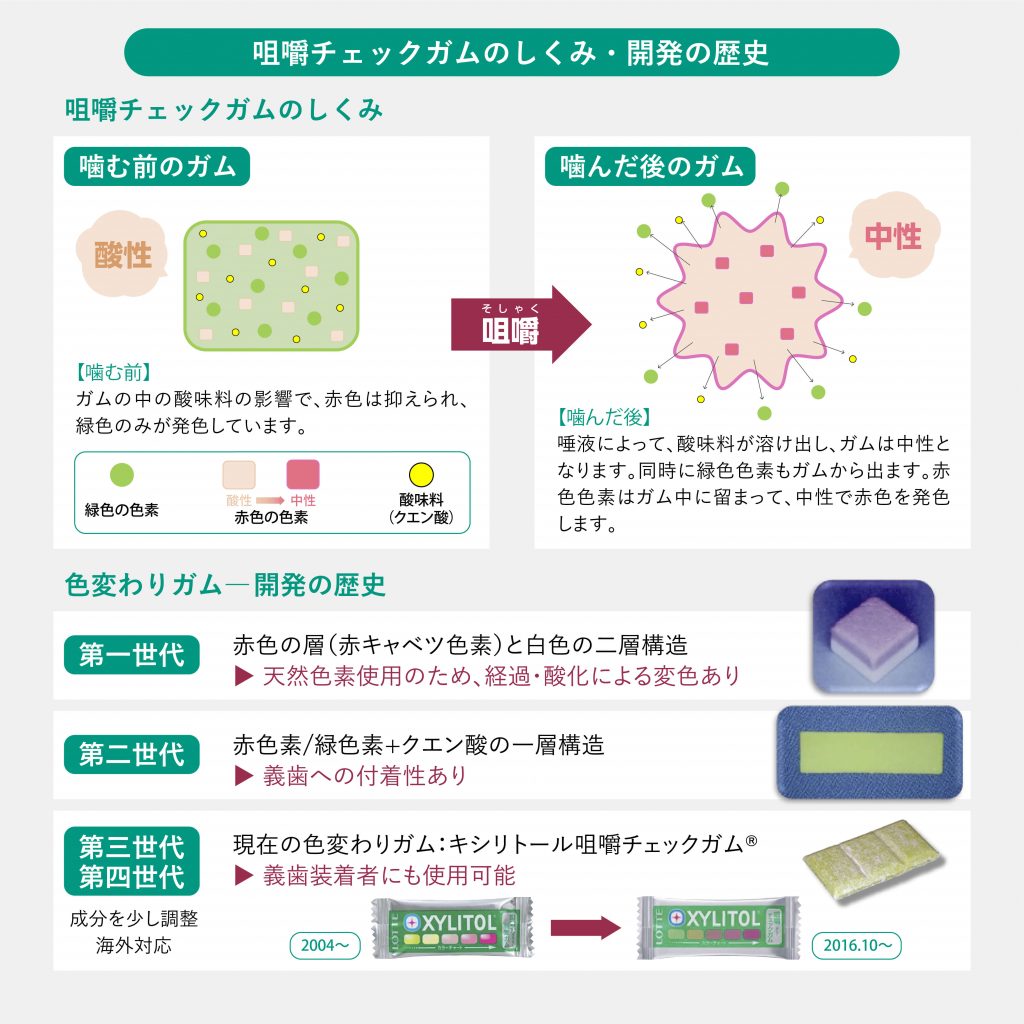

「キシリトール咀嚼チェックガム」は、当初ガムを噛んで総入れ歯の噛みやすさを判断できるツール開発を目的として、1997年から東京医科歯科大学と共同で研究・開発が始まりました。

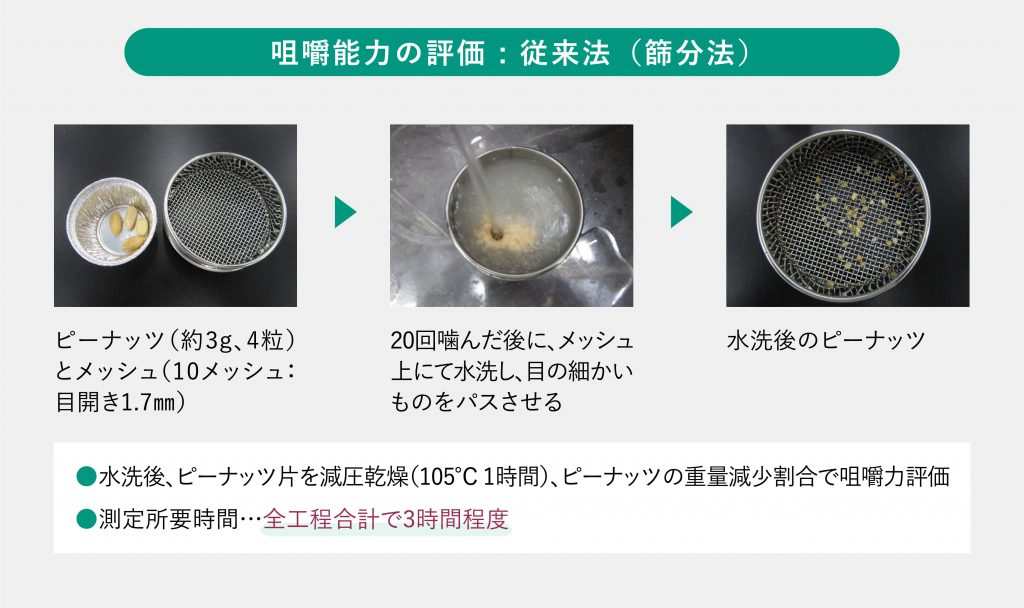

入れ歯の適合度を客観的に判断するために、標準法として、ピーナッツを咀嚼してもらい、咀嚼前後の重量減少の割合で咀嚼力を評価していました。しかし、この測定には時間と手間がかかる上、研究施設など限られた場所でしか測定できないものでした。

その後、噛むことで色変わりするガムのアイデアにたどり着き、ガムの色変わりの状態によって咀嚼能力を評価する、現在の咀嚼チェックガムに近い形状になりました。試行錯誤を繰り返した結果、2004年に歯科医院専用商品として発売することができました。

色変わりガムの目視による評価は、誰にでも簡単に行えるという優れた点がありますが、手軽で客観的な評価ができるように、さらなる技術開発が求められていました。

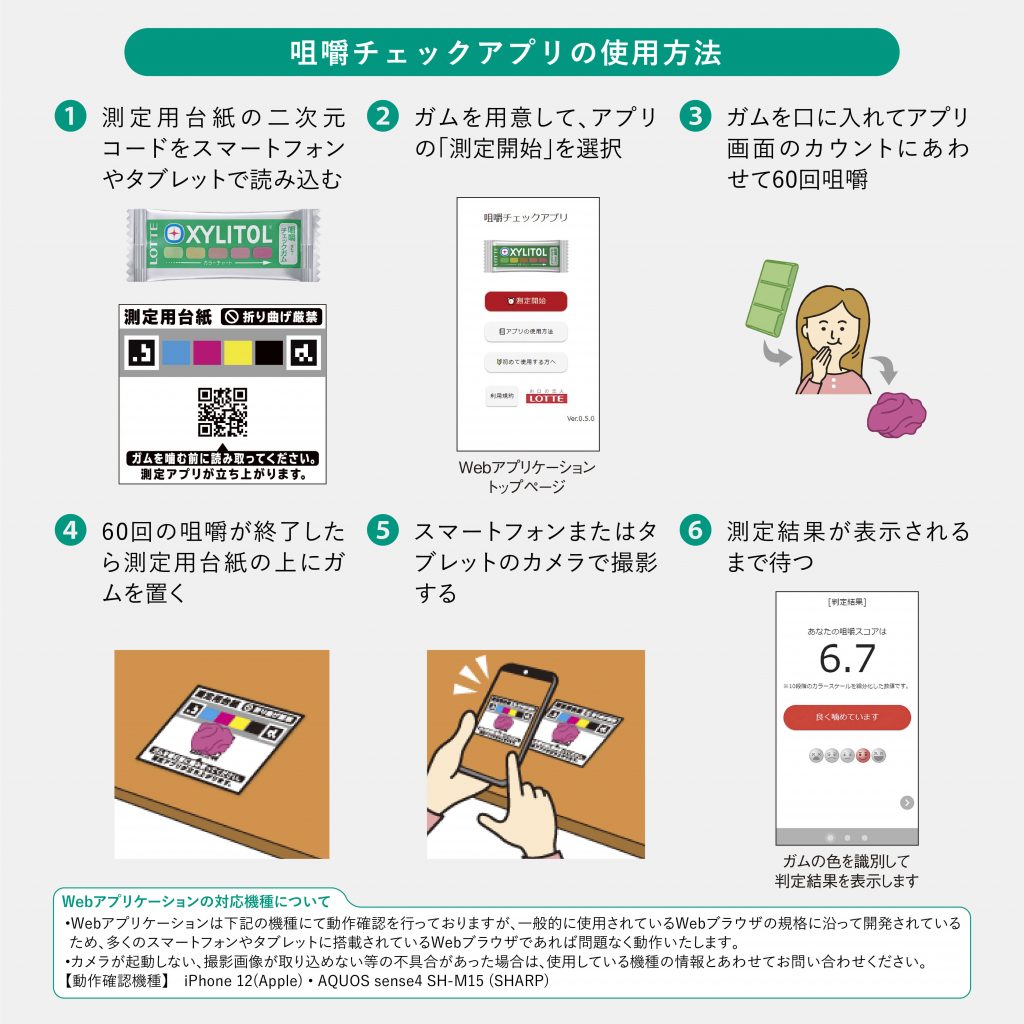

そこで、本製品の開発に関わった東京医科歯科大学高齢者歯科学分野監修のもと、スマートフォンなどのカメラで、簡単に咀嚼能力を確認できる評価手法を、AI による画像・データ分析に強みを持つ株式会社 AIoT クラウド様と共同で開発し、「咀嚼チェックアプリ」として運用をスタートしました。

「キシリトール咀嚼チェックガム」と「咀嚼チェックアプリ」を組み合わせて使うことで、咀嚼に対する関心を持つきっかけとなり、日常生活から噛むトレーニングを取り入れて、人生100年時代のwell beingな生活に貢献できればと考えています。

「咀嚼チェックアプリ」で測定するためには、専用の「測定用台紙」が必要です。株式会社オーラルケアから2022年2月8日以降に発売された「キシリトール咀嚼チェックガム」には、「咀嚼チェックアプリ」の二次元コードが記載された測定用台紙が同封されています。

「キシリトール咀嚼チェックガム」には、キシリトールの他にクエン酸、未発色色素、青色色素、黄色色素などが含まれています。この未発色色素は、酸性環境下では無色、中性・アルカリ性になると赤色に発色します。咀嚼の進行と共に、含有成分が唾液中に流出します。クエン酸の流出によりガム内部のpHが中性・アルカリ性へと変化していくに従って、未発色色素は赤くなっていきます。その結果として、ガム全体が赤色へと変化していきます。

色変わりガムは、長年の研究と改良を繰り返し行ってきた結果、一般の方々や義歯の方にも使える使いやすい製品「キシリトール咀嚼チェックガム」として誕生しました。また、色変わりガムは世界のさまざまな領域の研究にも活用されています。

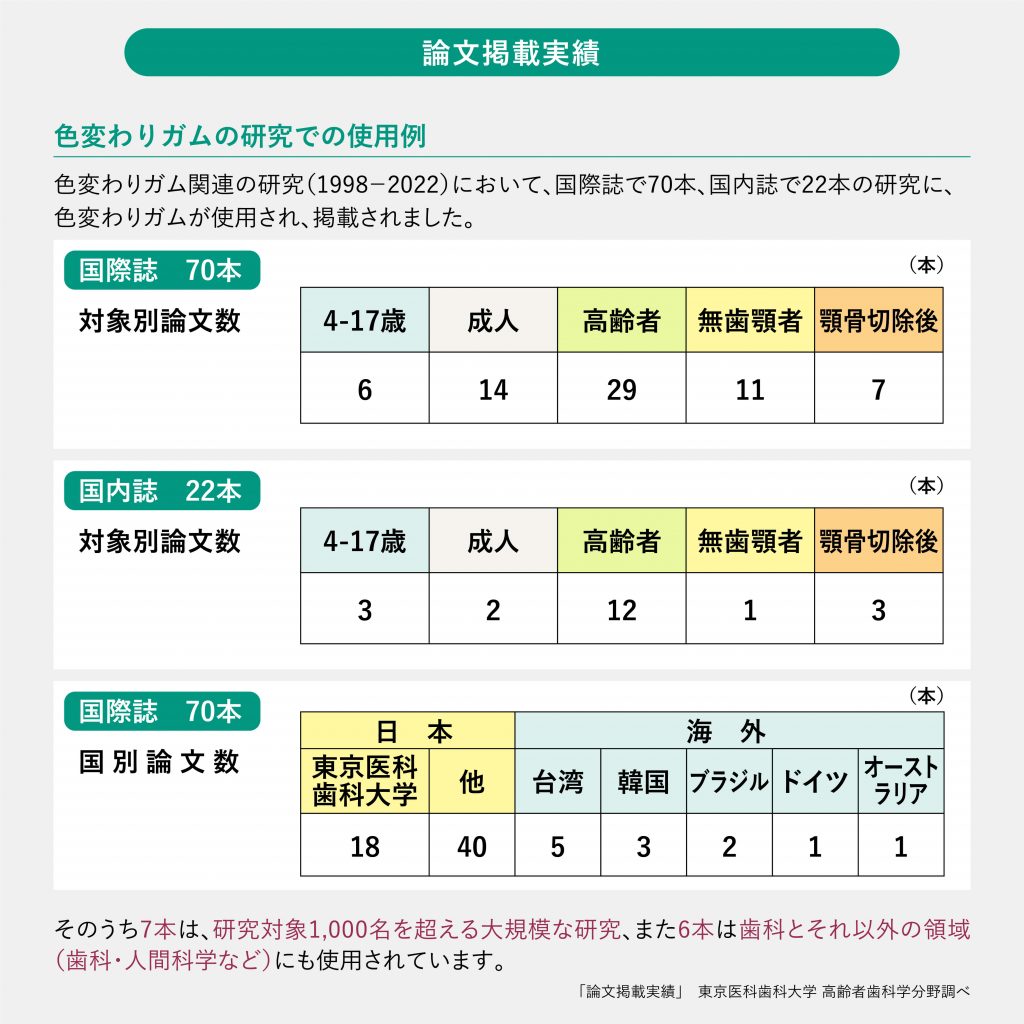

・色変わりガムの研究での使用例

色変わりガムは、国内外の多数の研究で使用されており、今後の活用も期待されています。

・咀嚼能力と「フレイル」

ベースライン時の咀嚼能力(咀嚼チェックガム、主観咀嚼能力)は、2年後のフレイル進行と関連がある。

Horibe Y et al. A 2-year longitudinal study of the relationship between masticatory function and progression to frailty or pre-frailty among community-dwelling Japanese aged 65 and older. J Oral Rehabil. 2018.

・咀嚼能力と「サルコペニア」

咀嚼能力とサルコペニア(高齢になるに伴い、筋肉の量が減少した状態)には関連がある。咀嚼能力が低いとサルコペニアは2.18倍 となる。

Murakami M et al. Relationship between chewing ability and sarcopenia in Japanese community-dwelling older adults. Geriatr Gerontol Int. 2015.

・咀嚼能力と「認知症」

咀嚼能力と認知機能には関連がある。

Shin HE et al. Association between mastication-related factors and the prevalence of dementia in Korean elderly women visiting senior centres. Gerodontology. 2020.

・咀嚼能力と「低栄養」

日本の地域在住高齢者において、咀嚼能力と栄養摂取、食品摂取、低栄養には関連がある。咀嚼能力が低いと、低栄養になりやすい。

Motokawa K et al. Relationship between Chewing Ability and Nutritional Status in Japanese Older Adults: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2021.

下記「公式サイト(URL)」はロッテ公式サイト「噛むこと研究室」へのリンクです

0(税込)

0(税込)